近日,我院赵子龙教授团队在拓扑优化方面取了新进展。他们提出了一种基于子区域划分的拓扑优化方法,用于设计具有优异耐撞性的类骨多孔结构。他们通过调节子区域的材料用量控制结构孔隙率的分布,并发展出基于映射策略的结构剪裁技术进一步提升类骨结构的耐撞性能。该成果以《Crashworthiness topology optimization of bone-like porous structures》为题发表在工程技术顶刊《Engineering Structures》(中科院分区:1区;JCR分区:1区),为仿生耐撞结构设计提供了新的解决方案。

生物材料中的多孔结构在刚度、强度、能量吸收等方面往往表现出综合优异的力学性质。同时,它们还能帮助生物实现物质交换、营养输运等功能。这种巧妙的结构—性质—功能间的耦合设计是在大自然长期的进化过程中受优胜劣汰驱动而逐渐形成的。探究生物多孔结构的形貌力学机理,研发多孔仿生结构,不仅能为理解自然现象提供科学依据,还能为解决工程实际问题开辟新的路径,具有重要的科学和工程价值。

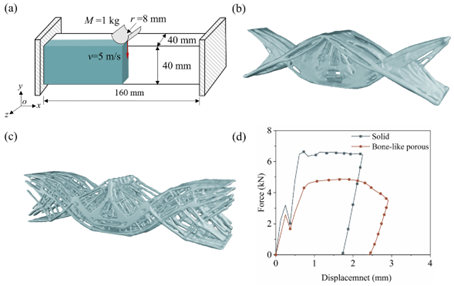

图1 两端固支的三维梁结构耐撞性优化。(a)载荷与边界条件,(b)实心结构,(c)类骨多孔结构,(d)力—位移曲线。

如图1所示,采用基于子域的拓扑优化方法设计得到了两端固支的三维实心梁和类骨多孔梁结构,并比较了两者的力—位移曲线。进一步,研究者们利用金属3D打印技术,制备出优化所得的多孔结构以及与之对应的实心结构,并开展了落锤冲击试验(图2a)。如图2b所示,试验结果与有限元计算结果一致表明:在碰撞过程中,类骨多孔结构与实心结构的能量吸收性能相当;然而,前者的塑性变形更大、峰值载荷更低。这验证了本文优化方法的有效性。

图2 实心与多孔结构的冲击试验。(a)试验装置,(b)试验和有限元计算得到的力—时间曲线。

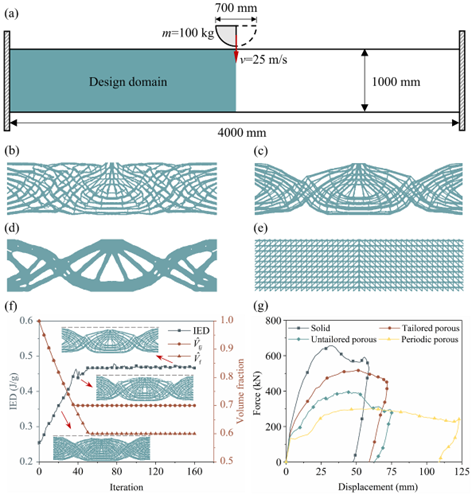

如图3所示,对两端固支的二维梁结构开展了优化,分别得到了未裁剪和裁剪后的类骨多孔结构、实心结构和周期性多孔结构。由图3g可知,相较于未裁剪的结构,采用裁剪策略后生成的类骨多孔结构具有更好的能量吸收性能。此外,类骨多孔结构、周期性多孔结构,以及实心结构在能量吸收性能方面较为接近。在上述三类结构中,实心结构的峰值力最大、最大位移最小;周期性多孔结构的峰值力最小、最大位移最大;类骨多孔结构的峰值力和位移均处于中间水平。

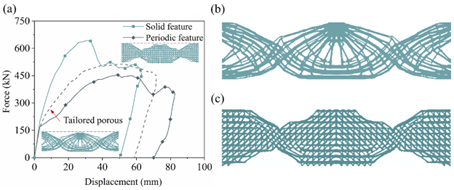

研究者们发展加权策略,使设计出的类骨多孔结构的力学性能易于调节,并成功实现了类实心多孔结构与类周期性多孔结构的设计(图4)。如此一来,在能量吸收性能基本保持不变的前提下,可根据实际需求灵活调节结构的峰值力与最大位移,使设计更具针对性和实用性。

图3 两端固支的二维梁结构受到冲击载荷时的耐撞性优化。(a)载荷与边界条件,(b)未裁剪的多孔结构,(c)裁剪后的多孔结构,(d)实心结构,(e)周期性多孔结构,(f)应变能密度和体积分数的演化曲线,(g)不同结构的力—位移曲线。

图4 (a)不同结构的力—位移曲线,(b)考虑了实心特征的多孔结构,(c)考虑了周期特征的多孔结构。

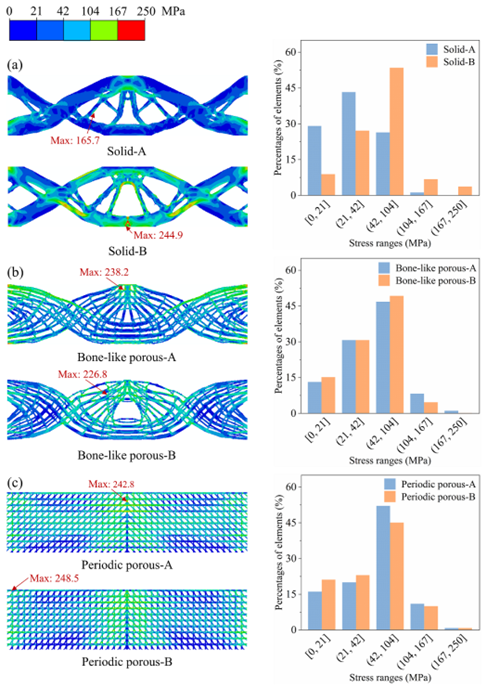

如图5所示,在不同冲击载荷作用下设计出实心结构、类骨多孔结构和周期性多孔结构。研究表明,在不同冲击载荷作用下,类骨多孔结构的应力变化与实心结构相比差别不大。这表明它们具有优异的力学稳健性,可适用于复杂的载荷场景。虽然多孔结构与实心结构在能量吸收方面不分伯仲,但前者具有更好的力学稳健性,可以帮助生物抵抗自然界中复杂多变的冲击载荷。

图5 两端固支的二维梁结构受到不同冲击载荷时的耐撞性拓扑优化。(a)实心结构,(b)类骨多孔结构,(c)周期多孔结构。

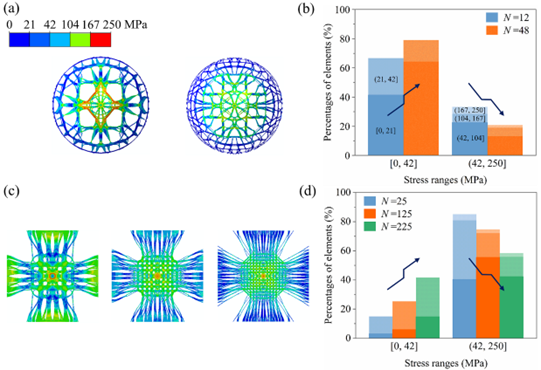

如图6所示,进一步考察了孔洞数量对类骨多孔结构应力分布的影响。计算结果表明,随着孔洞数量的增加,类骨多孔结构中的高应力区占比逐渐降低,应力分布趋于均匀。这进一步提升了结构的承载能力。

图6 (a)不同子域划分下的半球壳多孔结构应力分布,(b)半球壳应力分布柱状图,(c)不同子域划分下的方形板结构应力分布,(d)方形板应力分布柱状图。

这项研究不仅为高性能工程结构的耐撞性拓扑优化设计提供了新的途径,还为探索生物多孔结构的形貌力学机理提供了新的工具。论文的唯一通讯作者是我院赵子龙教授(个人主页:http://shi.buaa.edu.cn/zzl/zh_CN)。他是国家级青年人才(2020),澳大利亚国家优秀青年人才(2019),国际著名SCI期刊《Eng. Fract. Mech.》编委,国自然基金委评审专家,教育部评审专家,航空航天与控制工程国际学术会议大会主席(2024),应用力学与机械工程国际学术会议大会主席(2025)。他的主要研究方向是固体力学、生物力学和结构拓扑设计。论文合作者包括我校教师贾娇博士、硕士研究生张嘉诚、华北电力大学龙凯教授、北京空间机电研究所武士轻。该研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029625008028.